中欧:“一带一路”连结彼此的梦

今年正值全球金融危机十周年,如何维持世界经济的可持续发展是各国政要与学界关注的焦点。而对于欧洲与中国而言,如何看待和务实推进中国提出的“一带一路”倡议?应当构筑怎样的协同关系?如何共筑适应现状与包容的全球经济和贸易体系?各国专家就这些问题展开了讨论。

“当前,美国是一个单边的破坏者,而中国和欧盟可以互为伙伴,看看彼此能为对抗单边主义做出什么贡献?”在上海论坛上,欧洲政策研究中心高级研究员牙科·佩克曼斯这样说。的确,欧盟与中国有着极大的合作空间。在复旦大学法学院教授龚柏华看来,欧洲的资本、技术和管理专长推动着中国的工业化进程,而中国庞大的市场也为欧洲企业带来了利润,“这些都是中欧合作的基础”。

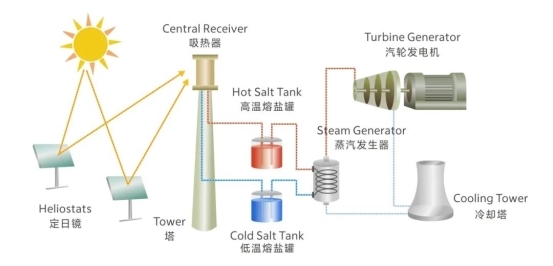

中欧合作已经在一定程度上实现了双赢的目标。中国企业收购的塞尔维亚钢厂不到一年就扭亏为盈,希腊比雷埃夫斯港重新跻身欧洲大港之列,中法联手在英国建设的核电站成为三方合作的经典项目……

图说:比雷埃夫斯港 最大的集装箱码头,2006年排名欧洲十大集装箱码头之一 图GJ

对于欧洲各国以及欧盟来说,如何看待中国的“一带一路”倡议,以及融入“一带一路”的“16+1”合作,是需要认真思考的问题。来自西交利物浦大学的德拉干·帕夫利切维奇表示,近年来中国实力不断增长,在国际社会拥有更多的话语权,而欧洲仍然在适应这样的变化。

与此同时,一些中东欧国家对“16+1”合作表现出兴趣。例如,来自拉脱维亚国际事务研究所“新丝绸之路”项目的负责人乌纳·阿列克桑德拉表示,借助“16+1”这一平台,拉脱维亚作为中东欧地区的交通枢纽已从中受益,不仅加强了人员往来,也深化了经贸交往。“我们期待‘一带一路’能够在更广更远的领域支持我们的务实发展。”但这也让强调一体化的欧盟感到有点焦虑。“我们很难将中国影响隔离在外。”在德拉干·帕夫利切维奇看来,欧洲应当在承认分歧和差异的同时,更多地观察、理解和研究中国,“应当看到多赢的局面”。

诸多国外学者也坦言,未来中国的参与不可缺少,然而中欧间的进一步合作依然需要双方加强互信。为了更好地推动中欧之间的协同合作,双方需要互联互通,通过更多的人文交流,进一步推动双边互信与理解,进而互相学习与借鉴。

中国社科院欧洲研究所中东欧研究室主任刘作奎说,中东欧国家市场疲软、需求不强劲,欧洲市场的关税问题等,这些都是中欧合作面临的挑战。对于欧洲而言,中国是一个姗姗来迟的国家,“我们需要有更多的沟通,倾听各方的声音”。上海国际问题研究院世界经济研究所所长张海冰表示,中国是一个务实的国家,希望用务实的行动来应对全球贸易治理所面临的挑战。

与会代表认为,无论是“16+1”还是“一带一路”,都不会削弱欧洲人的欧洲身份,中欧合作只会让欧洲各国的梦与“中国梦”更好地结合在一起,最终形成合力。

正如复旦大学中欧关系学院教授古斯塔夫·盖拉茨所说,中国与欧盟之间的合作带来了前所未有的机遇,让中国和欧盟能够成为负责任的利益相关方,从而为新的世界格局做贡献,打造新的国际秩序。

本报记者齐旭 实习生王仲昀